В Турции Вас встречает сама История. Древность живет в реликвиях и памятниках ушедших эпох - древности гомеровской Трои, мрамор греческих храмов, величественные римские амфитеатры, росписи древних христианских церквей и соборов Византии и минареты мечетей - все это прошлое Турции, удивительное и завораживающее. История Турции насчитывает более четырех тысяч лет. Она полна удивительных событий и легендарных персонажей, которые до сих пор почитаются турецким народом.

Мустафа́ Кема́ль Ататю́рк, ранее Гази Мустафа Кемаль-паша — османский и турецкий государственный, политический

и военный деятель. Основатель и первый лидер Республиканской народной партии Турции; первый президент Турецкой

Республики, основатель современного турецкого государства

Содержание

- Дотюркская история:

- Сельджуки.

- Османская империя.

- Война за независимость и провозглашение Турецкой республики.

- Однопартийный период в истории Турции.

- Вторая мировая война.

- После Второй мировой войны:

- Турция и Евросоюз;

- Краткая хронология исторических событий Турции.

Дотюркская история

Неолитический период

Малая Азия была колыбелью множества древних культур и государственных образований. Территория современной Турции входит в так называемый «плодородный полумесяц», в котором произошёл переход древних людей от собирательства к культурному земледелию.

Плодородный полумесяц считается первым из центров, где в процессе Неолитической революции зародились земледелие

и скотоводство, появившиеся в каменном веке. Состоит из Месопотамии и Леванта, который, в свою очередь, делится

на историческую Сирию и историческую Палестину. Занимает современные территории Ливана, Израиля, Сирии, Ирака,

юго-востока Турции и северо-запада Иордании

В эпоху неолита на территории Анатолии существовало несколько развитых археологических культур, скорее всего этнически не родственных. Для многих из этих культур Анатолия была промежуточным этапом на пути в Европу через Балканы, где выделяются как минимум три различных неолитических традиции анатолийского происхождения. Предполагается, что потомками неолитических культур Анатолии были известные из исторических источников минойская цивилизация, пеласги, хатты и ряд других народов. Согласно анатолийской гипотезе, которую не разделяет заметная часть лингвистов и историков, из неолитической Анатолии вышли также носители протоиндоевропейского языка.

Около 10,5 тыс. лет назад возникло древнейшее известное в настоящий момент поселение городского типа — Чатал-Гуюк на юго-западе Турции. Этот город — свидетельство высокой культуры эпохи неолита (скорее всего матриархальной культуры). Другим важным неолитическим памятником является Хаджилар — стоянка эпохи неолита в юго-западной Турции, в 25 км к юго-западу от Бурдура, в которой самые древние находки относятся к 7040 до н. э.

Чатал-Гююк — большое поселение эпохи керамического неолита и энеолита в провинции Конья (южная Анатолия). Самые

ранние найденные культурные слои относятся к 7400 г. до н. э.

В эпоху наиболее раннего неолита на территории Анатолии (докерамический неолит A), как видно из названия, керамика ещё не была известна, однако уже существовали постоянные поселения с каменными круглыми домами (Невалы-Чори, Гёбекли-Тепе). Позднее, в эпоху докерамического неолита B в употребления входят прямоугольные дома. К этому времени относятся поселения Ашиклы-Хююк, Джафер-Хююк (Cafer Höyük) и Чайоню. Из глины изготавливались статуэтки, которые частично обжигались, однако сосуды в это время ещё не изготавливались.

Поселение Чайоню Тепеси в Восточной Анатолии: IX-VIII тысячелетия до н.э. Здесь был обнаружен древнейший металл

планеты

При раскопках Чатал-Гююка (7100-6300 до н. э., калибр.) и в нижних слоях Мерсина обнаружены образцы древнейшей неолитической керамики (dark burnished ware, «чёрная лощёная керамика»). Чатал-Гююк считается древнейшим городом на Земле, однако фактически он представлял собой крупный посёлок без каких-либо общественных сооружений.

Ходжа-Чешме — поселение позднего неолита, в котором на ранней стадии сооружались круглые дома. Материальная культура имеет явные параллели с находками в Болгарии (культура Караново).

Хеттское царство, Урарту

На рубеже III—II тысячелетий до н. э. у хеттов начал распадаться родоплеменной строй. Ускорению этого процесса способствовало проникновение в XX—XVIII вв. до н. э. семитских торговых колонистов (ассирийских и, отчасти, аморейских). На территориях восточной и центральной частей Малой Азии было, видимо, ещё в III тыс. до н. э. создано несколько политических образований типа городов-государств (Пурусханда, Амкува, Куссар, Хатти, Каниш, Вахшушана, Ма’ма, Самуха и др.), во главе которых стояли цари (рубаум) или царицы (рабатум).

Хеттское царство XV в. до н.э – Карта. Хеттское государство на карте Турции (Малой Азии). Хеттское царство было

одним из самых могущественных царств Древнего мира

Города-государства Малой Азии пользовались письменностью и письменным языком, заимствованным у ашшурских купцов. Среди городов-государств происходила борьба за политическую гегемонию. На первых порах верх взяла Пурусханда, правитель которой считался «великим царём» среди остальных правителей городов-государств Малой Азии. Позднее же ситуация изменилась в пользу города-государства Куссар. В первой половине XVIII в. до н. э. царь Куссара Аниттас основал обширную державу, названную позже Хеттским царством.

Фрагмент настенной росписи из Эребуни, крепостного комплекса цивилизации Урарту (IX-VI вв. до н.э.)

Восточную часть территории современной Турции с IX века до н. э. до VI век до н. э. занимало государство Урарту.

Цитадель урартских царей на Ванской скале в Тушпе, столице Урарту

Ликийцы, Фригия, Троя, греческая колонизация, Лидия

Вдоль малоазиатского побережья Средиземного моря в XX—VIII века до н. э. процветала ликийская культура.

Ликия находилась на территории современных турецких провинций Анталья и Мугла

На остатках Хеттского царства развилась Фригия. На западе Анатолии важным центром цивилизации была Троя. В XIII—IX веках до н. э. также происходила греческая колонизация западного побережья Анатолии.

Человек во фригийском костюме. Скульптура эллинистического периода

Легендарная Троя (Илион) расположена на холме Гиссарлык, в бывшей дельте река Малый Мендерес (в древности Скамандер), впадающей в Эгейское море. Троя, на месте которой сегодня находится турецкое местечко Гиссарлык, располагалась вблизи берегов Дарданелл (Геллеспонта). Наиболее подробное изложение событий Троянской войны содержится в двух поэмах Гомера - «Илиаде» и «Одиссее». Большинство исследователей относят события этой войны к 13 - 12 вв. до н. э.

Кадр из голливудского фильма «Троя». «Троянский конь» доставлен по месту назначения

Согласно археологическим данным, гибель гомеровской Трои приходится на 1240 год до н.э. Примерно в это же время в Средиземноморье началось одно из великих переселений народов: с севера на Балканский полуостров двинулись дорийцы — одно из основных древнегреческих племен, которые полностью уничтожили микенскую цивилизацию. Разрушения были столь велики, что вся додорийская история стала просто мифом и только с середины 19 века учёные всерьёз заговорили о микенской Греции и о Трое.

В VII—VI веках всё побережье Анатолии покорило Лидийское царство.

Персидская империя, Ервандидская Армения, Великая и Малая Армения, Древний Рим, Осроена

В 546 году до н. э. лидийцев разбили персы и вся Анатолия попала под контроль Персидской империи (Держава Ахеменидов).

В образовании и существовании державы Ахеменидов огромную роль сыграла армия, созданная Киром II. Современная

реконструкция армии Ахеменидов (бессмертные)

В 334 году до н. э. вторжение в Персидскую империю начала армия Александра Македонского. Персидская империя была уничтожена. После смерти Александра Македонского южная часть Анатолии вошла в состав державы Птолемеев. Западная часть Анатолии вошла в состав Пергамского царства. Восточная часть Анатолии вошла в состав державы Селевкидов. На севере Анатолии образовалось Понтийское царство.

Завоевания Александра Македонского

В 133 году до н. э. последний царь Пергамского царства Аттал III завещал своё царство Римской республике. Так началось подчинение Анатолии римлянами. В результате Третьей митридатовой войны в 63 году до н. э. Понтийское царство было побеждено, и практически вся Анатолия была подчинена Риму.

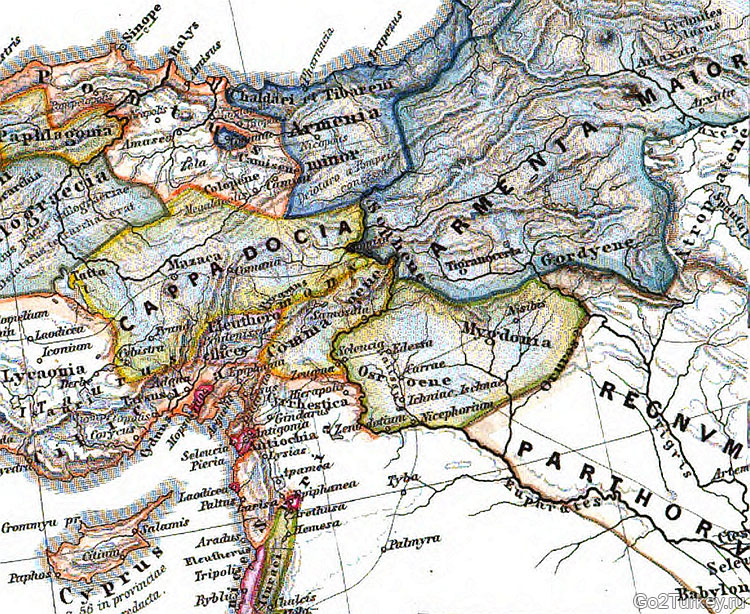

В IV вв. до н.э. после падения Ахеменидской империи на территории Армянского нагорья была провозглашена независимость армянского государства Ервандидов. С 190 года до н. э. по 428 год н. э. восточную часть территории современной Турции занимали Великая Армения и Малая Армения. С 132 года до н. э. по 244 год н. э. юго-восточную часть территории современной Турции занимало государство Осроена.

Великая и Малая Армения на карте 1865 года

В 330 году н. э. начался процесс разделения Римской империи на западную и восточную части. Город Византий стал столицей восточной части, которая вошла в историю как Византия.

Византия

Становление Византии как самостоятельного государства можно отнести к периоду 330—518 годов. В этот период через границы на Дунае и Рейне на римскую территорию проникали многочисленные варварские, преимущественно германские племена.

Византийская империя в период наибольшей территориальной экспансии к 555 году после завоеваний Юстиниана I

Положение на Востоке было не менее тяжёлым, в 378 году вестготы одержали победу в знаменитой битве у Адрианополя, император Валент был убит и король Аларих подверг опустошению всю Грецию. Но вскоре Аларих ушёл на запад — в Испанию и Галлию, где готы основали своё государство, и опасность с их стороны для Византии миновала. В 441 году на смену готам пришли гунны. Их вождь Аттила несколько раз начинал войну, и лишь уплатой большой дани удавалось от него откупиться. В битве народов на Каталаунских полях (451) Аттила потерпел поражение, а его держава вскоре распалась.

Византийская империя, Сербия, Болгария, Киликия и другие государства региона около 1265 года

Во второй половине V века опасность пришла со стороны остготов — Теодорих Великий разорил Македонию, угрожал Константинополю, но и он ушёл на запад, завоевав Италию и основав на развалинах Рима своё государство.

Сельджуки

В IX и Х в. на территории Центральной Азии среди огузов распространились ислам и зачатки более высокой арабской культуры; военное искусство под арабским влиянием усовершенствовалось. В Х в. из Туркестана вышли завоевательные тюркские орды; одни завладели Бухарой, где царствовала династия Саманидов, другие овладели Персией и основали царство Газневидов. Это последнее вело борьбу со своими же единоплеменниками в Туркестане, тюрками-сельджуками, окончившуюся торжеством последних. В течение XI в. они завоевали Хорасан, Герат, Армению, Грузию, потом Сирию и Египет.

Турки-сельджуки появились в Центральной Азии около 1000 года н. э. Они приняли ислам и завоевали значительную

часть современного Ирана и Ирака

После победа над византийцами при Манцикерте в 1071 году при султане (этим титулом со времени господства сельджуков заменяется титул великого хана) Мелик-шахе I (1072—1092) царство турок-сельджуков достигло своего апогея, была завоёвана почти вся Малая Азия, византийцам были нанесены решительные поражения; при его наследниках, в XIII веке оно распалось.

Под влиянием завоевательного движения, вызванного Чингисханом, из Хорасана двинулась на запад — сначала на Армению — орда турок-огузов приблизительно из 50 тыс. человек под начальством хана Сулеймана (ум. 1231); при его сыне Эртогруле (1231—1288) завоевательное движение продолжалось далее на запад; турки остановились в Малой Азии, где оказали содействие султану Сельджукской Конии (или Икониума) Алаэддину в его борьбе с Византией; за это Алаэддин отдал им в ленное владение пространство земли между Ангорой и Бурсой (но без этих городов).

Османская империя

Основателем Османской империи — могущественного государства, занимавшего в период наибольшего расцвета (XVII век) территории Анатолии, Ближнего Востока, Северной Африки, Балканского полуострова и прилегающие к нему с севера земли Европы, был Осман Гази.

Осман I Гази считается основателем Османской империи, просуществовавшей до начала XX века

Русско-турецкие войны

Османская империя постоянно угрожала южным рубежам России. Вассальное Крымское ханство с конца XV века совершало постоянные набеги на Русское Царство и Речь Посполитую, опустошая земли и захватывая рабов. После разгрома татарских царств в Поволжье и присоединения всего Поволжья к России крымский хан был одним из основных внешнеполитических врагов России на юге. С воцарением Петра I и его Азовского похода войны с Турцией вошли в новую стадию. Борьба сначала шла за выход в Чёрное море, затем за влияние на Балканах и в Закавказье.

Разгром турецкой армии под Сарыкамышем. Военный лубок. 1915 г.

Усилия России на протяжении более 200 лет привели к тому, что северное побережье Чёрного моря и Закавказье перешли к России, а балканские народы (румыны, болгары, сербы и др.) получили независимость. Усиление России не устраивало Англию и Францию, которые поддерживали Турцию в борьбе с Россией, а во время Крымской войны предприняли поход на Севастополь.

Кризис и распад Османской империи

Кризис Османской империи, становившийся всё более очевидным с XVIII века, достиг апогея в начале XIX века. В 1830-е годы Османская империя потерпела поражения в двух турецко-египетских войнах. Военные успехи Мухаммеда Али Египетского поставили Османскую империю на грань краха. От полной гибели империя была спасена лишь в результате вмешательства европейских держав, которые летом 1839 года официально объявили, что берут Порту под своё «коллективное попечение», а летом 1840 года начали интервенцию в Сирию. В мае 1841 года было подписано соглашение союзных держав и Османской империи, которое зафиксировало лояльность Мухаммеда Али султану Абдул-Меджиду I (1839—1861). Наследственные владения Мухаммеда Али были ограничены Египтом. Тем не менее его потомки будут править Египтом и Суданом (с 1867 года) до 1914 года.

Муха́ммед Али-паша — паша Египта (1805—1848), вассал турецкого султана Махмуда II, восставший против него в

1831 году

В начале 1840-х годов был проведён ряд реформ в сфере администрации (создание меджлисов — совещательных органов с участием немусульман при управителях вилайетов и санджаков), суда (составление уголовного и коммерческого кодексов), образования (создание системы светских школ). Реформы вызвали яростное сопротивление в стране, особенно со стороны исламского духовенства — прежде всего, попытка уравнять в правах немусульман с мусульманами. В результате так и не был изменён порядок призыва на военную службу. Проблема статуса христиан вызвала очередной конфликт с Россией, претендовавшей на покровительство по отношению к христианам и христианским святыням в Палестине, что в конечном итоге явилось поводом для Крымской войны 1853—1856 годов. Участие в этой войне истощило турецкую казну и положило начало растущему внешнему долгу государства (к 1876 году он достиг 6 млрд франков).

Айвазовский И. К. «Синоп. Ночь после боя 18 ноября 1853 года. 1853 год». Центральный военно-морской музей,

Санкт-Петербург

Реформы 1850-х — 1860-х годов имели целью установление большего равенства всех подданных империи — был учреждён официальный статус немусульманских общин-миллетов (греческой, армянской, еврейской и др.), объявлено о допуске их представителей к государственной службе (кроме службы в армии), создано министерство просвещения, ведавшее светскими учебными заведениями. И наконец, власти пошли на уступки иностранному капиталу — был подтверждён режим капитуляций, учреждён англо-французский Оттоманский банк, получивший статус государственного банка. Произошли обширные инвестиции в промышленное и железнодорожное строительство, добычу и обработку сырья.

Происходившие в стране перемены сопровождались ростом национального самосознания, особенно в среде образованных интеллектуалов. В 1860-е годы в стране получили распространение буржуазно-либеральные конституционные идеи. В 1865 году возникло тайное общество «новых османов» с участием крупных чиновников, ставившее своей целью создать в стране режим конституционной монархии. В то же время «новые османы» стали пропагандировать великодержавную доктрину «паносманизма». Согласно ей, все подданные султана, независимо от вероисповедания, — «османы». К середине 1870-х годов позиции сторонников конституции заметно усилились. Массовые выступления учащихся в мае 1876 года привели к свержению султана Абдул-Азиза, а новый султан Абдул-Хамид II согласился на конституцию, которая была принята в декабре 1876 года. В документе гарантировались личная свобода и равенство перед законом всем подданным без различия вероисповедания. В то же время все объявлялись османами, господствующей религией объявлялся ислам, единственным официальным языком — турецкий. Вместе с тем в империи вводился самостоятельный законодательный орган власти с двухпалатным парламентом — сенатом и палатой депутатов.

Провозглашение Конституции Османской империи 1876 года

В марте 1877 года великие державы потребовали от султана решительно улучшить положение христианских подданных. В связи с его отклонением Россия 4 апреля объявила Османской империи войну. Русско-турецкая война 1877—1878 закончилась для Османской империи поражением. Её спасла лишь английская эскадра, появившаяся в Мраморном море. На состоявшемся летом 1878 года Берлинском конгрессе был подписан Берлинский трактат, зафиксировавший возвращение России южной части Бессарабии и присоединение к России Карса, Ардагана и Батума. Абдул-Хамид брал на себя обязательство проводить реформы в 6 армянских вилайетах. Осуществление этих реформ ставилось под международный контроль («армянский вопрос»). Восстанавливалась государственность Болгарии как вассального княжества; увеличивались территории Сербии, Черногории и Румынии, а Босния и Герцеговина оккупировалась Австро-Венгрией. Османская империя потеряла всякие права на Сербию и Румынию; Восточная Румелия стала автономной провинцией, вскоре соединившейся с Болгарией. Османская империя была вынуждена уплатить России контрибуцию в 800 млн франков.

В феврале 1878 года, опираясь на поддержку мусульманского духовенства, выступавшего против сторонников конституции, Абдул-Хамид совершил государственный переворот — парламент был распущен, а империя на долгие годы правления Абдул-Хамида превратилась в мрачную деспотию («зулюм»). Произошла фактическая отмена всех прав и гарантий личности, в стране царил разгул беззакония и произвола. Полурегулярная кавалерия хамидие, состоявшая из башибузуков, исполняла жандармские функции. В нетурецких районах произвол и насилие против беззащитного населения оборачивались страшными погромами с десятками тысяч жертв, как в 1894—1896 годах. Кульминации в этот период достигло армянское национальное движение. Трёхмиллионное армянское население продолжало компактно проживать в 6 армянских вилайетах, а также в Киликии, Стамбуле и других крупных городах. Обязательства по проведению реформ в армянских вилайетах, которые Абдул-Хамид взял на себя, не были осуществлены. Более того, в 1894 году он учинил жестокую расправу в г. Сасун. В связи с этим 11 мая 1895 года Англия, Франция и Россия представили султану проект реформ в армянских вилайетах. На это он ответил ликвидацией в Стамбуле 18 сентября 2 тыс. мирных армянских демонстрантов. В сентябре-ноябре по всей империи прошли погромы и массовая резня десятков тысяч армян. 14-16 августа 1896 года в Стамбуле было вырезано ещё около 10 тыс. армян. Всего за 2 года было уничтожено, по разным оценкам, от 50 до 300 тыс. армян, ещё около 200 тыс. эмигрировало.

Колонна армянских беженцев, вилайет Харберд, 1915 год

В качестве идеологического обоснования своей политики Абдул-Хамид использовал доктрину панисламизма, согласно которой султан-халиф являлся главой всех мусульман. Абдул-Хамид видел в панисламизме лишь средство укрепления собственной власти в империи и поддержки этой власти за её пределами. Тем временем финансовая зависимость Османской империи от великих держав всё увеличивалась, и в 1879 году империя официально объявила себя банкротом. В 1881 году было создано Управление оттоманского долга, которому отчислялись доходы от государственных монополий на табак, соль, спирт и ряд налогов. Вначале в Управлении и вообще в сфере экономической и промышленной экспансии преобладали англичане и французы, но с конца века, особенно после приобретения железнодорожной концессии в Анатолии и начала строительства железной дороги в Багдад (1888), ведущие позиции в турецкой экономике стали переходить к Германии. В 1898 году кайзер Вильгельм II посетил Стамбул и объявил себя покровителем мусульман. Султанская армия была поставлена под контроль германских генералов, правительственные ведомства — под опеку германских советников. В 1881 году Франция захватила Тунис, Великобритания оккупировала Кипр (1878), Египет и Судан (1882), установила протекторат над Южным Йеменом (1886) и Кувейтом (1899), а Франция — над Тунисом (1881).

В 1889 году начали возникать первые организации младотурок, ставивших целью смещение режима султана Абдул-Хамида II, восстановление конституции 1876 года и созыв парламента. В результате объединения разрозненных ячеек внутри страны и в парижской эмиграции было создано «Османское общество единения и прогресса» (тур. İttihat ve Terakki). Основными целями революционеров были смещение режима султана Абдул-Хамида II, восстановление конституции 1876 года и созыв парламента.

Младоту́рки — политическое движение в Османской империи, которое, начиная с 1876 года, пыталось провести

либеральные реформы и создать конституционное государственное устройство. Младотуркам удалось свергнуть султана

Абдул-Хамида II (1908) и провести половинчатые прозападные реформы

3 июля 1908 года начальник гарнизона города Ресне (Македония) Ахмед Ниязи-бей, имевший тесные связи с младотурками, поднял восстание, уйдя вместе с отрядом в более чем 200 человек в Македонские горы. Прокламация Ниязи-бея «Македония принадлежит нам» стала призывом, объединившим и армию, и четнические (партизанские) отряды Румелии. К концу месяца под его началом насчитывалось уже более 3 тысяч человек. 23 июля восставшие отряды вступили в Салоники и некоторые другие крупные города Македонии. Опираясь на эту военную силу, комитет «Единение и прогресс» стал действовать более решительно, вплоть до угроз наступления на Стамбул. Как следствие, Абдул-Хамид II, в обмен на сохранение своей власти как конституционного монарха, подписал указ о созыве парламента, где младотурки имели две трети мест. Уже 6 августа 1908 года под контролем младотурок было создано первое конституционное правительство. Социальная база и политическое влияние младотурок, однако, не расширялись, и они быстро начали терять популярность среди различных слоев общества. Потеряли они поддержку и со стороны национальных политических сил, так как отказывались от прежних обещаний по автономизации национальных областей. Более того, младотурки на практике показали, что методы «решения» национальных вопросов они заимствовали у «Кровавого» Абдул-Хамида. 1-4 и 12-14 апреля 1909 года армейские части вырезали свыше 30 тыс. киликийских армян.

В апреле 1909 года при негласной поддержке султана влиятельные мусульманские фундаменталисты, требовавшие возврата к законам шариата, и сторонники партии «Ахрар» при поддержке солдат столичного гарнизона подняли мятеж. Фанатично настроенные учащиеся медресе ворвались в здание парламента и разогнали депутатов. На подавление мятежа был брошен 3-й армейский корпус (из г. Салоники). Стамбул был взят, султан Абдул-Хамид низложен, и его место занял Мехмед V Решад. Реальная власть в стране закрепилась за правительством, деятельность которого полностью контролировалась младотурками, но с этого времени сами младотурки стали переходить на реакционные позиции. Заняв министерские, парламентские и административные посты, они установили диктаторский режим, мало отличавшийся от «зулюма».

Младотурки провели в стране ряд реформ, из которых важнейшая касалась реорганизации армии, жандармерии и полиции. Главную свою цель они видели в том, чтобы отстоять целостность империи в условиях, когда великие державы стремились расчленить её. Для достижения этой цели иттихадисты выдвинули на первый план доктрину османизма: нетурецкие земли и населяющие их народы — неотъемлемая часть империи, всё население страны — османы. Этой жёсткой внешней политике соответствовали и внутриполитические действия младотурок: в 1910 году развернулись гонения на нетурецкие народы под лозунгами панисламизма и пантюркизма, что вызвало сопротивление в обществе и ослабило позиции иттихадистов. За армянской резнёй в Киликии последовали карательные экспедиции против албанских националистов. В 1910-14 годах имели место многократные курдские погромы в Битлисе и Мосуле, разжигалась межнациональная вражда между курдами и армянами.

Младотурецкий режим отличался крайней политической нестабильностью, которая осложнялась постоянной внутренней борьбой в правящей партии. В результате Османская империя оказалась не готовой к отражению новых угроз. Осенью 1911 года итальянцы оккупировали Западный Триполи. В такой ситуации сторонники оппозиционной либеральной ассоциации «Хюрриет ве иттиляф» («Свобода и согласие») в июле 1912 года совершили государственный переворот и сформировали свой кабинет министров. Политические силы некоторых национальных меньшинств приняли участие в перевороте, так как им вновь обещали автономию в рамках империи. Младотуркам вновь пришлось перебраться в Салоники.

Итало-турецкая война 1911—1912 годов завершилась полным разгромом Османской империи. По Лозаннскому миру империя уступила Ливию Италии. В тот же день военно-политический блок Болгарии, Греции, Сербии и Черногории объявил войну Османской империи. За полтора месяца боёв союзники заняли всю европейскую часть Османской империи и были остановлены на подступах к Стамбулу. Порта была вынуждена обратиться за помощью к великим державам. 16 декабря в Лондоне начались переговоры, в ходе которых 22 января 1913 года османская делегация приняла требование отказаться от всех своих европейских владений. На следующий день младотурки во главе с Энвер-беем осуществили новый переворот в Стамбуле и сформировали новое правительство. 3 февраля османские войска возобновили военные действия, которые завершились для них новыми поражениями. В результате 30 мая Османская империя была вынуждена пойти на подписание Лондонского мира, по которому за ней в Европе сохранялся только Стамбул с прилегающей территорией.

Турецкая армия отправляется к границе в начале турецко-итальянской войны, октябрь 1911

Буквально через несколько недель бывшие союзники по антиосманскому блоку начали между собой войну за раздел Македонии и Фракии (Вторая Балканская война). 13 июля 1913 года османская армия начала успешные военные действия против Болгарии. По Стамбульскому миру (29 сентября 1913 года) часть Восточной Фракии была возвращена ей.

С конца 1913 года всю власть в младотурецкой партии и стране захватил «триумвират» — Энвер-паша, Талаат-паша и Джемаль-паша. Именно они поставили империю под полный контроль германского императора Вильгельма II и руководили Турцией в годы мировой войны. Они же в ходе войны стали главными инициаторами и организаторами геноцида армян.

В начале 1914 года Россия в очередной раз подняла перед Портой «армянский вопрос». По Стамбульскому соглашению от 8 февраля 1914 года в Турции из 7 восточных вилайетов создавались 2 армянских сектора под контролем России, управление которыми, однако, поручалось генеральным инспекторам из числа европейцев, назначаемых Портой по рекомендации великих держав. Армяне получали широкую автономию в области управления, судопроизводства, военной службы, употребления родного языка. Начавшаяся мировая война позволила Османской империи в одностороннем порядке аннулировать подписанное соглашение.

Война породила у Турции надежды на ослабление Великобритании, Франции и России, что дало бы Турции возможность восстановить Османскую империю в прежних границах и даже расширить их. Энвер-паша, доказывая необходимость участия Турции в войне на стороне Германии, на заседании центрального комитета партии «Единение и Прогресс» 12 октября 1914 года заявил: «Германия согласна, чтобы мы отвоевали Египет, Кавказ и даже Иран… Таким образом, нет сомнения, что мы можем открыть путь к Турану и осуществить единение турок». Германский кайзер открыто поддерживал концепции «панисламизма» и «пантюркизма», связанные со стремлением младотурок создать «Великую империю тюрок» от Малой Азии до Сибири.

24 апреля 1915 года в Стамбуле прошли массовые аресты армянской интеллектуальной, религиозной, экономической и политической элиты. Этот день считается началом геноцида армян в Османской империи, в ходе которого за период с 1915 по 1918 гг. в результате действий турецких властей погибло, по различным оценкам, от 1,5 млн до более чем 2 млн армян. Турецкая Республика, официальная турецкая историография и некоторые учёные за пределами Турции отрицают факт геноцида армян, считая, что массовое убийство армян не было преднамеренной и спланированной политикой Османского государства, массовые убийства были с обеих сторон, а количество убитых армян завышено. Помимо армян, младотурецкий режим Османской империи также планомерно уничтожил до полумиллиона ассирийцев.

Русские солдаты над останками заживо сожженных армян в деревне Шейхалан, 1915 г.

Не меньшие масштабы во время Первой мировой войны и сразу после неё (1914—1923) принял геноцид против греческого населения Османской империи, в ходе которого турецкими властями осуществлялись массовые убийства, принудительные депортации, разрушение православных культурных, исторических и религиозных памятников. По данным различных источников, в этот период погибло несколько сотен тысяч османских греков. Большинство беженцев и пострадавших бежали в Грецию (в общей сложности беженцы составили более четверти от довоенного населения Греции). Некоторые из них, особенно жители восточных вилайетов, укрылись в Российской империи. К концу греко-турецкой войны 1919—1922 годов большинство греков Малой Азии бежали или были убиты. Оставшиеся были переданы Греции в соответствии с условиями обмена населением между Грецией и Турцией в 1923 году, который оформил исход и сделал невозможным возвращение беженцев. Число жертв геноцида греков, по разным оценкам, составляет от 350 тыс. до 1,2 млн человек.

На фронтах Первой мировой войны Турция организовала наступление в Закавказье, обернувшееся отступлением и утратой значительной части Западной Армении, в 1915 году предотвратила захват союзниками Дарданелл, в дальнейшем вела боевые действия в Месопотамии, Египте, Палестине и Сирии. В 1918 году после развала российского Кавказского фронта вернула себе утраченные территории Западной Армении, оккупировав после этого Восточное Закавказье.

Турецкая полевая батарея в Галлиполи

30 октября 1918 года было заключено Мудросское перемирие, ознаменовавшее поражение и выход Турции из Первой мировой войны. Лидеры младотюрок бежали в Германию. Принятие условий перемирия означало фактически полную утрату самостоятельности Османской империи и её расчленение в интересах государств-победителей. Сразу же после подписания перемирия державы Антанты (Франция, Великобритания, Италия) приступили к оккупации важнейших военно-стратегических районов бывшей Османской империи и фактическому её разделу. Османская империя утратила контроль над всеми своими владениями, за исключением Малой Азии (с изъятием Киликии) и небольшой европейской территории в районе Стамбула. В конце января 1919 года Верховный Совет Антанты принял решение об отделении от Османской империи Армении, Сирии, Палестины, Аравии и Месопотамии. К началу 1919 года численность оккупационных войск союзников в Анатолии и во Фракии, не считая греческих, достигла 107 тыс. человек.

В начале 1919 года к руководству страной вернулись иттиляфисты, но их власть была ограничена оккупационными войсками Антанты. В мае 1919 года Греция оккупировала Измир и прилегающие территории.

Война за независимость и провозглашение Турецкой республики

В зоне оккупации начали действовать партизанские отряды, количество которых быстро росло. По всей стране стали возникать «общества защиты прав», в руководстве которых основную роль играли представители офицерства и интеллигенции. Работу по созданию общенациональной организации взял на себя Мустафа Кемаль — генерал османской армии, перебравшийся в Восточную Анатолию из Стамбула в мае 1919 года. При его непосредственном участии 3 июля — 6 августа в Эрзеруме состоялся конгресс «обществ защиты прав восточных вилайетов». 4—11 сентября в Сивасе (Себастия) прошёл конгресс «обществ защиты прав Анатолии и Румелии». На Сивасском конгрессе было создано объединённое всетурецкое Общество защиты прав Анатолии и Румелии и его центральный орган — Представительный комитет под председательством Мустафы Кемаля, явившийся по существу первым временным правительством новой Турции. Эрзерумский и Сивасский конгрессы отвергли идею создания армянского, греческого и арабского государств на территории бывшей империи и заявили о необходимости сохранения целостности государства. Под влиянием англичан, желавших достижения компромисса между противоборствующими политическими силами Турции на период переговоров о мирном договоре между Турцией и Антантой, султанская администрация пошла на соглашение с кемалистами о проведении выборов нового парламента. В декабре 1919 года Представительный комитет переехал в Ангору (ныне Анкара), ставшую центром кемалистского движения. Ядром движения были действовавшие в центре Малой Азии вооружённые крестьянские отряды («Национальные силы»).

Мустафа Кемаль Ататюрк. Основатель и первый лидер Республиканской народной партии Турции; первый президент

Турецкой Республики, основатель современного турецкого государства

Результаты выборов, однако, оказались неожиданными для султана и английских оккупационных властей: большинство депутатов были сторонниками кемалистов. 28 января 1920 года вновь избранная палата депутатов, собравшаяся под давлением англичан не в Анкаре, а в Стамбуле, приняла, исходя из решений Сивасского съезда, «Декларацию независимости Турции», более известную как Национальный турецкий пакт, или Национальный обет. Статья 6 Национального обета особо оговаривала суверенитет Турецкого государства, который, согласно этому документу, распространялся также и на зону Черноморских проливов. Территориальные вопросы в Национальном обете решались следующим образом: вопрос об арабских землях выносился на плебисцит их населения, а земли, населённые представителями турецкой нации, безусловно должны были остаться в составе Турции. Под землями, населёнными турецкой нацией, понималась вся территория современной Турецкой Республики, за исключением Западной Фракии и районов Карса, Ардагана и Батума, где предполагалось провести референдум о государственной принадлежности данных территорий.

В ответ на принятие Национального обета державы Антанты 16 марта оккупировали Константинополь и зону Черноморских проливов, открыв с середины 1920 года боевые действия против Турецкой Республики. Главной ударной силой Антанты в войне против Турции была греческая армия, поэтому война эта в литературе получила название Греко-турецкой войны. Президент США Вудро Вильсон предложил властям Армянской Республики вступить в войну на стороне Антанты, обещая после победы включить в состав Армении все исторические армянские земли.

23 апреля 1920 года в Ангоре открылось первое заседание созванного Представительным комитетом Великого национального собрания Турции (ВНСТ). Новый турецкий парламент (меджлис) состоял частью из бежавших в Анатолию депутатов оттоманского парламента (105 человек), частью из вновь избранных депутатов (233 человека). С этого момента в Турции действовали два центра власти — ВНСТ (кемалистское правительство) и международно признанное правительство в оккупированной столице Турции — администрация султана Мехмеда VI Вахидеддина. Попытки султанского правительства подавить движение кемалистов собственными силами (организация мятежей в Анатолии, переброска туда так называемой халифатской армии и др.) потерпели неудачу.

Раздел Турции по Севрскому мирному договору (1920)

7 июня ВНСТ принял закон, аннулировавший все договоры, конвенции, соглашения, акты и официальные постановления, а также концессионные соглашения на продажу или эксплуатацию рудников, заключённые султанским правительством без одобрения ВНСТ, начиная с 16 марта 1920 года, то есть со дня оккупации Стамбула.

Первым внешнеполитическим актом нового правительства стало обращение председателя президиума ВНСТ Мустафы Кемаля к председателю СНК РСФСР В. И. Ленину с предложением установить дипломатические отношения и просьбой оказать Турции помощь в борьбе за национальную независимость. 24 августа 1920 было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством РСФСР и ВНСТ, которое предусматривало предоставление помощи Великому национальному собранию Турции вооружением, боеприпасами, материалами и деньгами, а в случае необходимости — совместными военными действиями.

Тем временем державы Антанты оказывали давление на султанскую администрацию, вынуждая её подписать кабальный мирный договор. 10 августа султанское правительство Турции подписало со странами Антанты Севрский мирный договор, официально оформивший раздел арабских и европейских владений Османской империи. Её европейские территории, кроме Стамбула с небольшим округом около Босфора, а также Измир с округом отходили Греции. Турция теряла все арабские владения, земли Курдистана. Зона Черноморских проливов попадала под контроль держав-победительниц.

Севрский договор был воспринят в Турции как несправедливый и «колониальный», как очевидное проявление неспособности султана Мехмеда VI защищать национальные интересы. Великое национальное собрание Турции отказалось ратифицировать договор. Советская Россия стала единственным государством в мире, выразившим открытое несогласие с условиями этого договора — тем самым большевики старались не допустить перехода Черноморских проливов под контроль Антанты и создания на землях ликвидированного турецкого государства антисоветского плацдарма. Что касается Закавказья, то правящие круги Армении и Грузии были готовы активно поддержать Антанту в её действиях против Советской России.

Летом 1920 года Советской Россией туркам было передано 6 тыс. винтовок, свыше 5 млн патронов, 17,6 тыс. снарядов и около 200 кг золота в слитках. После летнего наступления Красной Армии на Армению, конце сентября — первой половине ноября 1920 года, турецкие войска наголову разбили армию Республики Армения и, подписав Александропольский договор, не только вернули себе в Закавказье все территории, утраченные в конце 1918 — начале 1919 годов, но и захватили Карсскую область входящую с 1876 года в Россию.

16 марта 1921 года в Москве был подписан советско-турецкий Договор о «дружбе и братстве». Договор стал первым официальным признанием независимости и равноправия боровшейся против англо-греческой интервенции Турции со стороны великой державы. Договором была установлена северо-восточная граница Турции, существующая до настоящего времени. В 1921 году туркам было передано 6,5 млн руб. золотом, 33 275 винтовок, 57,986 млн патронов, 327 пулеметов, 54 орудие, 129 479 снарядов, 1,5 тыс. сабель и 2 эсминца Черноморского флота — «Живой» и «Жуткий».

Турецкие национал-патриоты во главе с Мустафой Кемалем вооружённой силой изгнали греков из страны. К 18 сентября 1922 года Турция была освобождена.

1922 год. Султан Мехмед VI покидает дворец Долмабахче в Стамбуле через чёрный ход. Через несколько дней после

этого султан был низложен и сослан вместе со своим сыном на британском военном корабле сначала на Мальту (17

ноября 1922 г.), а затем в Сан-Ремо (Италия), где в 1926 году умер

Чтобы покончить с двоевластием, установившимся в стране, Мустафа Кемаль, угрожая оппонентам армией, 1 ноября 1922 г. «продавил» через ВНСТ закон об отделении султаната от халифата, о ликвидации султаната и передаче Национальному собранию всей полноты власти в стране. А для закрепления своих позиций он добился назначения новых выборов на лето следующего, 1923 года. 24 июля 1923 года был подписан выгодный Турции Лозаннский мирный договор. Лозаннским мирным договором, подписанным между Великобританией, Францией, Италией, Румынией, Японией, Королевством сербов, хорватов, словенцев, с одной стороны, и Османской империей — с другой, предусматривалось, что Турция сохранит за собой Восточную Фракию, Смирну и другие территории, отторгнутые от неё по Севрскому мирному договору 1920 года, но откажется от претензий на Аравию, Египет, Судан, Триполитанию, Киренаику, Месопотамию, Палестину, Трансиорданию, Ливан, Сирию и острова в Эгейском море.

На этом фоне выборы в ВНСТ в августе 1923 года привели к безоговорочной победе Народной партии и единогласному избранию самого Кемаля его председателем.

6 октября 1923. Турецкие войска вступают в Константинополь (Стамбул)

29 октября 1923 года была провозглашена Турецкая Республика, и Мустафа Кемаль стал её первым президентом. Пройдя через длительный период упадка и военных поражений, Турецкая Республика сменила имперскую парадигму на программу построения национального государства.

Однопартийный период в истории Турции

Неизменно побеждая на выборах в 1927, 1931 и 1935 годах, Мустафа Кемаль занимал президентский пост до своей смерти в 1938 г. 24 ноября 1934 г. ВНСТ присвоил ему фамилию «Ататюрк» (тур. «отец турок»).

Мустафа Кемаль Ататюрк и его жена Латифе Ушаклыгиль в Адане. 1923

В период с 1923 по 1945 годы Народно-республиканская партия (тур. Cumhuriyet Halk Partisi) являлась фактически единственной партией Турции — до момента, когда была создана Партия национального развития (тур. Millî Kalkınma Partisi).

В 1920-е — 1930-е годы армия Турции выполняла роль репрессивного аппарата авторитарного режима Кемаля, подавляя религиозные и этнические выступления его противников и малейшую политическую оппозицию. Когда в феврале 1925 года вспыхнуло восстание курдов под предводительством шейха суфийского ордена Накшбанди Саида Пирани, уже 4 марта 1925 года был принят закон о введении чрезвычайного положения и восстановлении деятельности военно-полевых судов на постоянной основе. Восстание было подавлено армией уже в апреле, а 3 июня 1925 года за связи с мятежниками была запрещена Прогрессивно-республиканская партия — единственная легальная партия, созданная 17 ноября 1924 года бывшими соратниками Кемаля по Народно-республиканской партии.

Пятью годами позже, в августе 1930 года, правящий режим попытался создать видимость многопартийности и свободы выражения мнений, разрешив деятельность Либерально-демократической партии Турции. Но, убедившись в её чрезмерной популярности у всего спектра оппозиции — от правых радикалов до исламистов, объединяемых несогласием с узурпацией власти Народной партией и политикой М. Кемаля, — был вынужден спешно, в ноябре того же года, её распустить. В итоге многопартийная система появилась в Республике уже после смерти Ататюрка.

В декабре 1930 года в районе города Измир вспыхнуло и было быстро подавлено армией последнее крупное вооружённое выступление исламистов под лозунгом «спасения священной веры ислама и восстановления шариата», провозглашённым дервишем ордена Накшбанди Мехмедом.

Кемаль выделил шесть принципов («шесть стрел Кемаля») новой идеологии, которая впоследствии получила

наименование «кемализма»

На третьем съезде НРП (1931) М. Кемаль выделил шесть принципов («шесть стрел Кемаля») новой идеологии, которая впоследствии получила наименование «кемализма» и в 1937 году была официально закреплена в Конституции Турции:

- народность;

- республиканизм;

- национализм;

- светскость;

- этатизм (государственный контроль в экономике);

- реформизм.

При непосредственном участии и по инициативе Кемаля турецкая армия стала играть роль гаранта независимости созданного им светского моноэтнического государства. Являясь опорой его власти, инструментом давления, а при необходимости и подавления сопротивления, армия в целом воздерживалась от самостоятельной активной политики. В то же время в структуре гражданской власти снизу доверху присутствовала значительная прослойка бывших военных. Такая ситуация сохранялась некоторое время и после смерти Ататюрка, чему способствовало начало Второй мировой войны и сопутствующее ей ужесточение внутриполитических режимов даже в формально нейтральных странах.

Кемалистское правительство столкнулось с огромными проблемами в сфере экономики. Как отмечает «Энциклопедия ислама» уничтожение армянского и греческого населения привело к потере почти всего слоя населения с коммерческим, финансовым, управленческим и технологическим опытом, а также международных торговых связей. Правительство делала попытки создания «национальной буржуазии», который должно было занимать место греков и армян.

Вторая мировая война

Мустафа Кемаль Ататюрк скончался за год до начала Второй мировой войны, 10 ноября 1938 года. Турецкой политической элите предстояло принимать решения о дальнейшей политике страны фактически в условиях мировой войны.

Новым президентом Турецкой Республики был избран Исмет Иненю. 19 октября 1939 года был подписан трёхсторонний британо-франко-турецкий договор о дружбе и взаимопомощи. После капитуляции Франции, сохраняя союз с Великобританией, Турция заключила с гитлеровской Германией пакт «О дружбе и ненападении» (18 июня 1941 года). А 22 июня 1941 года, в день нападения Германии на СССР, Турция официально объявила о своём нейтралитете. Этому предшествовали активно муссировавшиеся в Анкаре слухи о территориальных претензиях и угрозе Турции со стороны Советского Союза.

Пулемёты MG 08 на минарете Ай-Софии в Стамбуле в качестве зенитных пулемётов. Сентябрь 1941 года

Сохраняя нейтралитет (Исмет Иненю считал, что Турция «должна сохранить нейтралитет, ибо участие в войне для Турции может быть смертельно опасным»), Турция фактически с самого начала войны готовилась стать на сторону победителя. Уже с июля 1941 года она в нарушение действовавшей конвенции по Проливам разрешила проход в Чёрное море немецких и итальянских военных кораблей, оказывала Германии материально-промышленную помощь (в частности, снабжая её критически необходимой для производства военной техники хромовой рудой и другими стратегическими материалами). По воспоминаниям генерала армии С. М. Штеменко, «в середине 1942 г. никто не мог поручиться за то, что она не выступит на стороне Германии. Неспроста ведь на границе с Советским Закавказьем сосредоточились тогда двадцать шесть турецких дивизий».

От принятия окончательного решения о вступлении в войну на стороне «оси» Берлин-Рим-Токио Анкару удерживала неспособность Германии добиться решительного перелома в войне против СССР. Дополнительным стимулом для выжидательной политики служили продолжающиеся поставки Турции современной английской военной техники и вооружения. Великобритания была крайне заинтересована в сохранении Турцией нейтралитета, поскольку её вступление в войну на стороне Германии создало бы самую непосредственную угрозу ближневосточным интересам Великобритании, и в первую очередь - нефтеносному району Мосула.

Рузвельт, Инёню и Черчилль на второй Каирской конференции 4—6 декабря 1943 г.

Лишь 23 марта 1945 года правительство республики объявило войну Германии и Японии, формально присоединившись к группе государств-победителей и избежав таким образом военных репараций и территориальных потерь.

После Второй мировой войны

1946—1960

В январе 1946 года, не без давления международного сообщества, в Турции начала формироваться многопартийная система. Вышедшие из Народно-республиканской партии (НРП) в 1945 году ряд влиятельных политиков, в частности, Махмуд Джеляль Баяр (премьер-министр Турции в 1937—1939 годах) и Аднан Мендерес (крупный землевладелец в долине р. Мендерес провинции Айдын), сформировали Демократическую партию (ДП). На парламентских выборах в июле 1946 года из 465 мест партия получила 61 (НРП — 396, независимые кандидаты — 7 мест).

В 1950 году оппозиционная Демократическая партия одержала на выборах решительную победу (408 мест в парламенте при 69 у НРП). Сразу же после победы в 1950 году Демократическая партия постаралась использовать оказавшуюся у неё в руках законодательную и исполнительную власть для устранения политических оппонентов: всё имущество НРП и все её средства были национализированы, а сама партия стала подвергаться обвинениям в подстрекательстве к противоправным выступлениям и разжигании недовольства.

Появлению Демократической партии на турецкой политической арене сопутствовала благоприятная экономическая и международная военно-политическая ситуация: Турция с 1 сентября 1947 года присоединилась к доктрине президента США Гарри Трумэна о внешнеэкономической помощи, основой которой была провозглашена необходимость поддержки «свободных народов, противостоящих давлению вооружённого меньшинства или давлению извне». В течение 1947/48 финансового года поставки Турции вооружения, предоставление военных кредитов, осуществление программ широкого военно- стратегического сотрудничества составили в денежном эквиваленте около 100 млн долларов. В целом, примерно 70 % помощи, полученной Турцией в 1948—1959 гг. (не менее 2,9 млрд долларов), составляла прямая военная помощь. За этот период на её территории была построена разветвлённая военная инфраструктура, состоящая из более чем 100 военных объектов, в том числе военно-воздушных, военно-морских и ракетных баз, радиолокационных станций и пр. Получение такой широкой военной помощи являлось, в частности, следствием вступления Турции в НАТО (1952), чему способствовало её выгодное географическое положение и участие в Корейской войне (в июле 1950 г. Турция отправила в Корею свою бригаду, которая понесла большие боевые потери).

Одновременно с Турцией в состав НАТО в 1952 году была принята и Греция

С приходом ДП к власти масштабный характер приняло возвращение религии в повседневную жизнь общества. В 1951 году правительство А. Мендереса разрешило открывать имам-хатибы (религиозные школы), что дало возможность подготавливать имамов внутри страны; был отменён запрет на чтение азана на арабском языке; впервые уроки религии были включены в программу средней школы; в Турции широко развернулось строительство новых мечетей и медресе.

На парламентских выборах 1954 года Демократическая партия ещё больше укрепила своё положение, но к этому времени в стране стали развиваться негативные для власти процессы — как экономического, так и политического характера. Высокие темпы инфляции в 1953—1959 годах и открытие внутреннего рынка для иностранных товаров привели страну к дефолту (1958). В середине 1958 года Демократическая партия приступила к реализации программы стабилизации экономики, но время было уже упущено. В глазах широких слоев турецкой общественности правительство Мендереса действовало исключительно в интересах правящей элиты, близкой к Демократической партии и Деловому банку Турции. Соперничество двух основных политических сил, их неспособность к достижению компромиссов фактически заблокировали работу парламента, перевели межпартийную борьбу в плоскость провокаций. Политическая борьба была жёсткой и нередко сопровождалась покушениями и убийствами оппонентов. 30 апреля 1959 года в результате покушения, организованного властями, экс-президент Турции и лидер НРП Мустафа Исмет Инёню был ранен. Через несколько дней, 4 мая, от расправы, которую намеревалась учинить над ним толпа сторонников ДП, его спасло только вмешательство военных.

Претензии ДП на монопольное положение в политической жизни и всё более авторитарные методы, которыми Мендерес пользовался для укрепления своей власти, привели к росту оппозиции, особенно среди учащейся молодёжи — основных участников массовых протестов. 28 апреля 1960 года при разгоне полицией и сторонниками ДП демонстрации студентов Стамбульского университета полиция применила оружие, появились первые раненые, один человек был убит. В Анкаре и Стамбуле был введён режим чрезвычайного положения, но студенческие волнения лишь усилились. Страна оказалась фактически на грани гражданской войны. При этом в армейском руководстве отсутствовало единство мнений по вопросу необходимости, формы и методов реагирования. В этой ситуации неопределённости и пассивности высшего командного состава и произошёл военный переворот: гарнизон Анкары при поддержке преподавателей и курсантов военных училищ в ночь на 27 мая взял столицу под свой контроль. Одним из непосредственных руководителей переворота стал полковник Алпарслан Тюркеш. Был создан Комитет национального единства (КНЕ), который возглавил подавший в отставку из-за несогласия с политикой ДП командующий Сухопутными войсками Джемаль Гюрсель. Было объявлено о роспуске парламента, аресте правительства, запрещении деятельности политических партий; ряд высокопоставленных членов ДП попали под суд, а А. Мендерес и ещё два министра его кабинета были казнены.

1961—1970

За полтора года правления КНЕ была подготовлена новая Конституция Турции, подтверждавшая решающую роль государства в экономике, запрет эксплуатации религиозных чувств в политических и личных целях, расширившая некоторые демократические свободы и права граждан, усилившая исполнительную власть, изменившая структуру парламента (он стал двухпалатным), создавшая Конституционный суд и Совет национальной безопасности. В армии была проведена широкомасштабная чистка, особенно среди высшего офицерского состава — из 255 действующих генералов её смогли пройти лишь двадцать.

В октябре 1961 года КНЕ организовал парламентские выборы. Партия справедливости, преемница ДП, получила 158 мест в Национальном собрании (нижней палате ВНСТ) и 70 — в Сенате (верхней). НРП, получившая, соответственно, 173 и 36 мест, под сильным давлением армии была вынуждена пойти на создание коалиционного правительства с ДП. Глава КНЕ Д. Гюрсель был избран новым президентом Турции, а лидер НРП И. Инёню возглавил правительство.

В 1965 году Партия справедливости одержала убедительную победу на выборах, получив в меджлисе 240 мест из 450 (у НРП — 134), а в 1969 году опять её повторила (у ПС — 256 мест, у НРП — 143). В январе 1970 года из ПС выделилась группировка Неджметтина Эрбакана, которая трансформировалась в Партию национального порядка (ПНП).

Алпарслан Тюркеш и партия националистического действия (ПНД)

Одновременно Алпарслан Тюркеш создал праворадикальную Партию националистического действия (ПНД). Эти происламская и праворадикальная партии в дальнейшем, меняя названия, стали постоянно действующими факторами турецкой политики.

1971—1983

К началу 1971 года активизация лево- и правоэкстремистских политических партий и группировок, профсоюзов и студентов привела к тому, что правительство Сулеймана Демиреля и его Партия справедливости практически потеряли контроль над ситуацией в стране. В ситуации глубокого системного кризиса армия вначале попыталась ограничиться «меморандумом 12 марта» с требованием отставки правительства и формирования нового кабинета (при широком представительстве внепарламентских и внепартийных сил). Новое правительство, однако, фактически не смогло приступить к работе из-за непримиримых разногласий между его членами. Тогда 17 апреля 1971 года был введён режим общенационального чрезвычайного положения, несколько тысяч человек были задержаны по подозрению в причастности к деятельности экстремистских организаций, был введён запрет на проведение забастовок и митингов, были ограничены демократические свободы, расширены функции Совета национальной безопасности (СНБ) и созданы суды государственной безопасности. Полностью преодолеть политический кризис, однако, не удалось, и за период с марта 1971 года до начала 1980 года в Турции сменилось 11 правительств.

В условиях угрозы перерастания хаоса в гражданскую войну армия снова прибегла к решительным действиям. 12 сентября 1980 года был совершён военный переворот во главе с начальником Генштаба Кенаном Эвреном. Власть в свои руки взял Совет национальной безопасности во главе с Кенаном Эвреном, парламент был распущен, его депутаты лишены неприкосновенности, деятельность всех политических партий запрещена. Формирование нового правительства с расширенным представительством было поручено адмиралу в отставке Б. Улусу.

На этот раз возврат к гражданскому правлению произошёл через более длительный срок — 3 года.

Закон о политических партиях, принятый 22 апреля 1983 года, запрещал партиям взаимодействовать между собой, с профсоюзными и общественными организациями. Ограничивались права центральных комитетов и лидеров партий, поощрялась деятельность внутрипартийных оппозиций, вводилась необязательность партийного подчинения при голосованиях. Закон вводил также запрет на политическую деятельность в вузах и запрещал участие студентов в политической борьбе, для вступления в партию вводился возрастной ценз — 21 год. На 10 лет был введён запрет на осуществление политической деятельности и лидерам всех четырёх ведущих партий Турции — Бюленту Эджевиту, Сулейману Демирелю, Неджметтину Эрбакану и Алпарслану Тюркешу (фактически запрет был снят несколько раньше, в 1987 году). Лидеры ПНС и ПНД были арестованы, а всё партийное имущество — конфисковано государством. Эрбакану было предъявлено обвинение в использовании ислама в политических целях, а Тюркеш был обвинён в создании незаконной вооружённой организации и подготовке государственного переворота. В ходе масштабной военно-полицейской операции ПНД, имевшая около 1700 региональных отделений и аффилированных структур, более 200 тысяч членов, около миллиона сторонников, тренировочные лагеря и склады с оружием по всей стране, была полностью разгромлена.

С целью разработки новой конституции страны был созван Учредительный меджлис. В него вошли в полном составе СНБ и так называемый Консультативный меджлис, состоявший из 60 человек и сформированный СНБ (главным критерием отбора стало неучастие в какой-либо политической партии до сентября 1980 года). Новая конституция была одобрена на референдуме в конце 1982 года. Её положения ещё больше расширяли полномочия президента — в частности, он получил право распускать парламент, объявлять военное положение и т. д.

Началась политика экономической либерализации: государство отказалось от жёсткого контроля над ценами; более чем вдвое сократилось число чиновников и служащих в государственных экономических структурах; Стали снижаться дотации госсектору; предприятия потеряли возможность пользоваться льготными кредитами и ценами на промышленное сырьё и услуги. Были сняты ограничения для иностранных инвесторов, с 1980 года ежегодно возникало до 17 тысяч совместных предприятий. Возрос объём денежных переводов от сотен тысяч граждан Турции, работавших в странах Западной Европы. Многие стали возвращаться в Турцию, используя накопленный капитал для создания мелких предприятий, ориентированных на экспорт и услуги. Вместе с тем были приняты строгие меры для обуздания инфляции (высокие процентные ставки, низкая заработная плата), ужесточён контроль над использованием валюты.

Тургут Озал — человек, сделавший экономику Турции рыночной

10 июня 1983 года был принят Закон о выборах, который, в частности, устанавливал 10%-ный барьер на выборах и ввёл периодичность выборов — 1 раз в 5 лет. 6 ноября прошли парламентские выборы. Их результаты оказались для военных неожиданными: их политические протеже не смогли добиться успеха. Полную победу одержала Партия отечества Тургута Озала: она набрала 45 % голосов и получила 211 мест в парламенте (из 400). Второй результат показала Народная партия (НП) с 30,4 % голосов и 117 мест. Третьей оказалась Национально-демократическая партия (НДП): 23,2 % голосов и 71 место. Остальные 8 партий, участвовавшие в выборах, не набрали необходимых 10 % голосов и не были представлены в парламенте. В их числе были Партия верного пути, созданная сторонниками С. Демиреля, а также социал-демократы, вскоре после выборов вышедшие на арену политической жизни Турции. Однопартийное правительство возглавил Тургуз Озал.

1984—2001

После восстановления парламентской системы в период с 1983 по 1996 годы страной правили коалиционные правительства разного состава.

15 августа 1984 года Рабочая партия Курдистана начала партизанскую войну в восточных и юго-восточных провинциях Турции. Для борьбы с курдскими повстанцами была привлечена регулярная турецкая армия, в 1987 году в этом регионе было введено чрезвычайное положение.

Реставрация ислама, начавшаяся в турецком обществе вскоре после смерти Ататюрка, постепенно стала сказываться на политических предпочтениях электората. Если в начале 1970-х годов происламские партии поддерживало около 11 % населения, то к середине 1990-х годов этот показатель составил уже 21,5 %. Это позволило Неджметтину Эрбакану, лидеру партии «Рефах» («Благоденствие»), возглавить в июле 1996 года правительственную коалицию с прозападной партией Т. Чиллер «Верный путь». До своей вынужденной отставки в июне 1997 года правительство успело принять и провести через парламент ряд законов и постановлений: в частности, официально разрешило женщинам ходить в государственных и учебных заведениях в головных платках, приравняло дипломы выпускников исламских институтов к светским, сократило рабочие часы в священный месяц рамадан и т. д. На период нахождения у власти Н. Эрбакана пришёлся и рост происламских настроений в некоторых силовых структурах Турции, которые в дальнейшем оказывали влияние на расклад сил и военно-политическую ситуацию в стране: Директората безопасности МВД, занимавшегося борьбой с организованной преступностью, и жандармерии, отвечавшей за обеспечение безопасности в сельских районах страны.

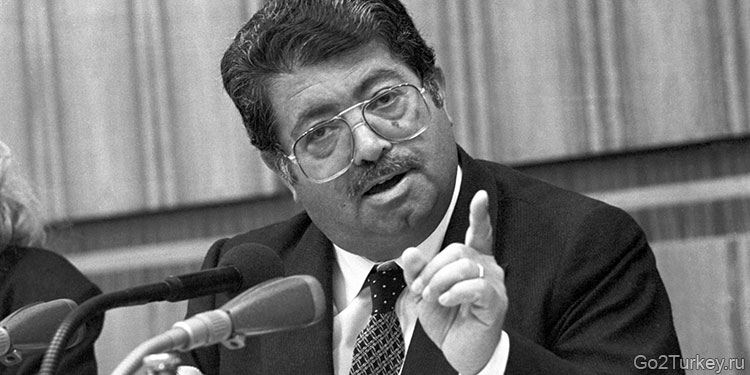

Сулеймана Демиреля называли отцом турецкой политики: “баба Сулейман” скандировали на митингах его сторонники. С

1965 по 1993 год он пять раз становился премьер-министром, при этом дважды отстранялся от власти военными, но

возвращался снова

В феврале 1997 года президент Турции Сулейман Демирель обратился в Генеральный штаб Вооружённых сил Турецкой Республики с официальным письмом, в котором охарактеризовал деятельность правительства как несущую угрозу светскому строю и стабильности в стране. Следствием этого обращения стали так называемые «20 требований» военных к правительству, среди которых, в частности, были: отказ от всех мусульманских нововведений, ведение борьбы против исламского фундаментализма, признание Эрбаканом сугубо светского характера государства и др. В июне 1997 года под непрекращающимся давлением президента и армии коалиционное правительство было вынуждено уйти в отставку, а в январе 1998 года Конституционный суд Турции принял решение о роспуске партии «Рефах». Реджепу Эрдогану, одному из лидеров «Рефах», который занимал в то время пост мэра Стамбула, пришлось провести 4 месяца в тюрьме за проявление исламистских настроений. Публичное признание Эрбаканом «20 требований» стало причиной резкого снижения популярности его партии, а в дальнейшем — и к прекращению его политической карьеры. В мае 2001 года та же судьба постигла и преемницу партии «Рефах» — партию «Фазилет» («Партия добродетели»). В августе того же года из осколков двух партий была создана на умеренной политической платформе «Партия справедливости и развития» (ПСР) (тур. Adalet ve Kalkınma partisi), которая выиграла выборы 2002 (34,3 % голосов), 2007 (46,7 %) и 2012 годов.

2001—2018

С момента своего образования ПСР позиционирует себя как партия «мусульманской демократии», или партия «консервативного толка». Партия объявила одной из своих стратегических целей вступление Турции в Евросоюз, поддерживает турецкий бизнес, группирующийся вокруг Независимого союза промышленников и предпринимателей (НСПП). Наличие судимости сначала помешало лидеру ПСР Реджепу Эрдогану стать премьер-министром, поэтому в 2002—2003 годах правительство возглавлял ставленник Эрдогана Абдулла Гюль, но затем законодательство было изменено и Эрдоган возглавил правительство в марте 2003 года.

В ходе проведения по требованию ЕС структурных преобразований вертикали власти в стране и реформы военно-гражданских отношений был запущен механизм постепенного снижения роли армии во внутриполитической жизни страны:

- сократилось число мест в Совете национальной безопасности (СНБ), отводимых армии;

- была принята конституционная поправка о юридически необязательном характере решений, выносимых СНБ;

- появилась возможность опротестовывать в суде законы времён военной диктатуры.

После парламентских и президентских выборов 2007 года представители ПСР заняли посты президента, премьер-министра и спикера парламента.

20 октября 2008 года начался инициированный ПСР судебный процесс по делу «Эргенекона» — тайной организации националистической направленности, которой инкриминировалась подготовка свержения действующей власти. В ходе расследования было арестовано несколько сотен человек (представителей политических и общественных организаций, профсоюзных лидеров и активистов, военных, журналистов, преподавателей и ректоров университетов) Этот процесс рассматривался как свидетельство перехода ПСР к более активным и наступательным действиям по отношению ко всем своим оппонентам. Судебный процесс по делу «Эргенекон» завершился лишь в августе 2013 года. Суд вынес суровые приговоры — 16 пожизненных сроков тюремного заключения. Среди осуждённых — генерал Илькер Башбуг, признанный виновным в попытке «силой изменить конституционный строй страны», известный журналист Мустафа Балбай, избранный во время своего заключения депутатом парламента от крупнейшей оппозиционной партии (осуждён на 35 лет тюремного заключения). Из 275 человек, представших перед судом, оправдательный приговор был вынесен лишь в отношении 21 подсудимого.

Похожий процесс ранее прошёл по делу «Бальоз» («Молот»). Он начался с того, что газета «Тараф» от 20 января 2010 года опубликовала статью о якобы готовящемся очередном государственном перевороте с целью свержения правительства Реджепа Тайипа Эрдогана. Этот план, разработанный ещё в марте 2003 года под руководством командующего Первой полевой армией генерала Четина Догана, состоял из пяти этапов и включал взрывы в двух стамбульских мечетях, крушение турецких самолётов над Эгейским морем с обвинением в этом Греции, распространение слухов о начале войны с ней и введение в стране режима чрезвычайного положения. По результатам судебного процесса 21 сентября 2012 года 322 офицера и военнослужащих турецкой армии были признаны виновными, большинство из них получили сроки тюремного заключения от 13 до 18 лет, а такие лица, как Халил Ибрагим Фыртына (бывший командующий ВВС), адмирал Озден Орнек (бывший командующий ВМС), генерал Четин Доган, — по 20 лет лишения свободы.

В июле 2011 года все высшие военные руководители страны — начальник генштаба ВС Турции армейский генерал И. Кошанер, главкомы сухопутных сил, ВВС и ВМС — в знак протеста против продолжения судебных преследований не только бывших, но и действующих военных, подали в отставку. Согласно решению Высшего военного совета, которое затем утвердил президент А. Гюль, начальником генштаба ВС Турции был назначен Недждет Озел, командующим сухопутными войсками — генерал армии Хайри Кыврыкоглу, командующим ВВС — генерал армии Мехмет Эрдем, командующим Силами жандармерии — Бекир Калйончу, командующим ВМФ — адмирал Эмин Мурад Билгел.

Вместе с тем, многие аспекты проводимой ПСР политики находят полную поддержку у армии. Речь идёт, в частности, об активизации пантюркистского вектора во внешней политике Турции, а также о ряде программ правительства Эрдогана, в частности, касающихся роли и места вооружённых сил Турции в поддержании её внешнеполитической активизации, расширения масштабов и географии участия в коалиционных военных операциях и миротворческой деятельности, но самое главное — долгосрочных планов по широкомасштабному перевооружению и реформированию силовых структур.

В сентябре 2012 года премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран лидером ПСР.

В октябре 2012 года турецкий парламент одобрил проведение военной операции за пределами страны, если правительство сочтёт это необходимым, — речь шла о военной операции в Сирии. НАТО заявило, что готово выступить на защиту турецкой территории.

В мае 2013 года в Турции начались антиправительственные выступления, которые продолжались до августа 2013 года.

В результате крупного коррупционного скандала в конце 2013 года, когда турецкое управление по борьбе с финансовыми преступлениями в ходе операции «Большая взятка» арестовало свыше 50 чиновников, Реджеп Эрдоган сменил в своём правительстве десять министров. В то же время он назвал случившееся заговором, направленным на дискредитацию и раскол правительства, и уволил около 2400 сотрудников, участвовавших в секретных следственных действиях.

10 августа 2014 года Эрдоган победил на первых в стране прямых выборах Президента, вступил в должность 28

августа 2014 года

В августе 2014 года в Турции прошли президентские выборы. Эти выборы стали первыми всенародными выборами президента Турции, так как ранее он избирался парламентом. Президентом был избран Реджеп Тайип Эрдоган, получивший 51,79 % голосов.

15 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота. После провала путча в Турции начались масштабные «чистки» среди госслужащих, журналистов, в судебной системе, армии, полиции, сфере образования.

Люди протестуют против военного переворота в Стамбуле

16 апреля 2017 года в Турции состоялся конституционный референдум, на который выносился вопрос об одобрении 18 поправок к Конституции Турции. Поправки предусматривают переход к президентской республике и соответствующее укрепление президентской власти, а также увеличение числа депутатов парламента и реформирование Верховного совета судей и прокуроров. По итогам референдума за внесение поправок высказалось более 51 % процента электората.

В апреле 2018 года в Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы. На президентских выборах вновь победил Эрдоган, набрав 52,59 % голосов, на парламентских выборах большинство вновь получила ПСР.

Турция и Евросоюз

С октября 2004 года ведутся переговоры о вступлении Турции в ЕС. Турецко-европейские отношения осложняет нежелание Турции признать Кипр, который в мае 2004 вступил в Евросоюз. В 1974 году Турция оккупировала северную часть острова, и с тех пор её правительство не признаёт легитимность правительства южной — греческой части.

Если учесть, что турецкое государство играет роль своеобразного моста между Европой и Азией, очевидно, что

вопрос, входит ли Турция в Евросоюз, в 2021 году волнует не только местное правительство, но и других игроков на

экономической и политической арене мира

Краткая хронология исторических событий Турции

- 7500 г. до н.э. — Catal Hoyuk — самое раннее из известных поселений на территории страны.

- 5000 г. до н.э. — Известно о существовании поселения Hacilar.

- 2600-1900 гг. до н.э. — (поздний бронзовый век) — Протоимперия хеттов в центральной и юго-восточной Анатолии.

- 1900-1300 гг. до н.э. — Великое царство хеттов, войны с Египтом (захват Сирии), патриарх Авраам отправляется из Ура в Ханаан и останавливается в Харране на северо-востоке oт Месопотамии.

- 1250 г. до н.э. — Троянская воина.

- 1200-600 гг. до н.э. — Нашествие фригийцев и "морских народов" с Греческих островов, царствование Мидаса и Креза, изобретение монет, империя Урарту, Ионический союз городов (около современного Измира).

- 550 г. до н.э. — Нашествие персидского царя Кира на Анатолию.

- 334 г. до н.э. — Александр Македонский разбил персидскую армию и захватил Малую Азию.

- 250 г. до н.э. — Государство Пергам

- 129 г. до н.э. — На территории Малой Азии возникают провинции Римской империи.

- 47-57 гг. н.э. — Путешествия апостола Павла по городам Анатолии.

- 330 г. — Константин Великий переносит столицу Римской империи в Визант и переименовывает его в Константинополь.

- 527-565 гг. — Наивысший расцвет Византийской империи во время царствования императора Юстиниана I, строительство собора Святой Софии — Самого большого христианского храма в мире.

- 1037-1109 гг. — Государство турок-сельджуков с центром в Иране.

- 1000-1200 гг. — Крестовые походы.

- 1071-1243 гг. — Султанат турок-сельджуков со столицами в Конье и Кайсери. Разрушен монголами.

- 1288 г. — Рождение Османской империи.

- 1453 г. — Захват Константинополя султаном Мехмедом Фатихом I, превращение его в столицу Османской империи.

- 1514-1517 гг. — Султан Селим I Грозный разбил персидскую армию, расширил границы империи до Египта, захватил священные города Мекку и Медину и стал номинальным главой всех мусульман.

- 1520-1566 гг. — Правление султана Сулеймана I Кануни, прозванного в Европе Великолепным, а в Турции — Законодателем. Наивысший расцвет империи: турецкий султан контролирует большую часть Северной Африки, Восточной Европы (в 1529 г. войска Сулеймана дошли до Вены) и весь Средний Восток, морской флот империи патрулирует Средиземное и Красное моря, Индийский океан.

- 1683 г. — Турецкая армия под предводительством великого визиря Кара-Мустафы была разбита под Веной объединенной армией австрийцев и поляков.

- 1735-1739 гг. — Русско-турецкая война (в союзе с Австрией) за выход к Черному морю и для пресечения набегов крымских татар. Русские войска под командой Миниха взяли Азов, Очаков, Хотин, Яссы, дважды занимали Крым. Война закончилась подписанием Белградского мира в 1739 г.

- 1768-1774 гг. — Русско-турецкая война; начата Турцией после отказа России вывести войска из Польши. Разгром турецких войск при Ларге и Кагуле, турецкого флота в Чесме. Завоевание Крыма заставило турецкое правительство подписать Кючук-Кайнарджийский мир в 1774 г.

- 1787-1791 гг. — Русско-турецкая война; начата Турцией с целью возвращения Крыма и других территорий. Победы русских войск под командованием Суворова (Кинбурн, Фокшаны, Рымник, Исмаил), русского флота под командованием Ушакова (Калиакрия). Завершилась война Ясским миром в 1791 г.

- 1806-1812 гг. — Русско-турецкая война; начата Турцией с целью возврата бывших владений в Северном Причерноморье и на Кавказе. Победы русских войск и дипломатическое искусство Кутузова привели к Бухарестскому миру в 1812 г.

- 1828-1829 гг. — Русско-турецкая война, как часть борьбы европейских держав за раздел Турции. Русские войска взяли в Закавказье города Каре и Эрзурум, разгромили турецкие войска в Болгарии и подошли к Константинополю. Завершилась война Адрианопольским миром в 1829 г.

- 1877-1878 гг. — Русско-турецкая война; начата Россией для укрепления влияния на Балканах.

- 1877 г. — Сражение на Шипке, осада и взятие русскими войсками Плевны и Карса.

- 1878 г. — Зимний переход русской армии через Балканский хребет, победы у Шипки — Шейново, Филиполя, взятие Адрианополя. Завершилась война Сан-Стефанским миром 1878 г., решения которого были пересмотрены на Берлинском конгрессе 1878 г. Война способствовала освобождению народов Балканского полуострова.

- 1853-1856 гг. — Крымская война, в которой союзниками Турции против России выступили Франция и Англия.

- 1876-1909 гг. — Правление Абдул-Хамида II, последнего султана, еще имевшего некоторое могущество. Он предпринял попытку спасти владения империи с помощью кайзеровской Германии.

- 1909 г. — После Младотурецкой революции султан отстранен от власти.

- 1911-1913 гг. — Поход на Триполи, балканские войны.

- 1914-1919 гг. —Турция вступила в Первую мировую войну на стороне Германии; после поражения в Турцию вошли войска Антанты.

- 1920-1922 гг. — Война за независимость под предводительством Мустафы Кемаля.

- 1923-1924 гг. — Провозглашение Турецкой Республики. Столица перенесена в Анкару. Принятие конституции.

- 1925-1935 гг. — Мустафа Кемаль (Ататюрк) проводит коренное преобразование всего турецкого го общества.

- 1938 г. — Смерть Ататюрка. Национальный траур. Власть переходит к его сподвижнику Исмету Иненю, который объявил о нейтралитете Турции во Второй мировой войне. Единственной легальной политической партией является Республиканская Народная Партия (партия Ататюрка).

- 1946-1950 гг. — Установление демократических институтов, оппозиционная Демократическая партия побеждает на выборах.

- 1950-1961 гг. — Демократическая Партия забирает себе столько власти, что возникшая демократия оказывается под угрозой. Армия, которой Ататюрк поручил защищать демократию и конституцию, выходит на сцену и передает ряд лидеров Демократической Партии суду по обвинению в нарушении конституции. Глава партии Аднан Мендерес казнен. Проводятся выборы.

- 1952 г. — Турция принята в НАТО.

- 1970 г. — Наследники Демократической Партии вновь выходят за рамки достигнутых соглашений, тогда высшие военные офицеры входят в помещение национального вещания и зачитывают краткое обращение к нации; правительство пало, демократия вновь была восстановлена.

- 1980 г. — Парламентский кризис: из-за непримиримости двух главных партий парламент не в состоянии ни о чем договориться, несколько месяцев он не может избрать президента. Инфляция достигла 13% в год, улицы захлестнула преступность, разгул терроризма. Армия вновь выступила и восстановила порядок, за который пришлось заплатить строгим контролем и ограничением прав граждан. Конституция была переписана таким образом, чтобы предотвратить в будущем возникновение парламентского тупика. В результате контролируемого властями референдума новая конституция была принята, глава военного правительства генерал Кенан Еврен распустил военный комитет и стал президентом республики.

- 1983-1993 гг. — Проведены выборы по новой конституции. Победила партия Ана-ватан (которой меньше всего симпатизировало правительство). Новый премьер-министр Тургут Езал провозгласил либерализацию экономики, что породило деловой бум, продолжавшийся все 80-е годы. Преждевременная смерть Езала в 1993 г. породила новый всплеск политических страстей.

- 2000 г. — 10-м президентом страны избран Ахмет Недждет Сезер.

- 2007 г. — 11-м президентом страны избран Абдуллах Гюль.

- 2014 г. — 12-м президентом страны избран Реджеп Тайип Эрдоган.

Современная Турция – сильное и динамично развивающееся государство с огромным потенциалом. По качеству жизни она приближается к западноевропейским странам. Неслучайно с 2004 года Турция ведет переговоры о вступлении в Европейский Союз. При этом стороны не могут прийти к компромиссу по политическим, а не экономическим вопросам – экономика Турции оценивается европейцами как стабильная и перспективная.

История этой замечательной средиземноморской страны не написана и по сей день. Приезжайте в Турцию и своими глазами оцените ее красоты!